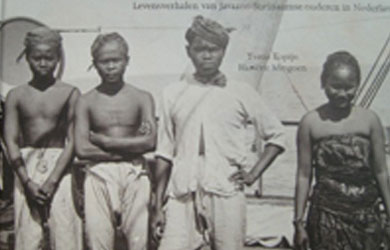

Wajah Sidin pada pas foto di surat kesehatannya terlihat gagah. Pemuda asal Pekalongan itu menggunakan ikat kepala kain khas pemuda daerah pesisir Jawa, tidak berbaju dan bercelana putih.

Dalam foto tahun 1908 yang dibuat pemerintah kolonial Belanda untuk pelengkap surat kesehatan sebagai syarat mengiriman Sidin ke Suriname itu dia berpose duduk santai dengan tangan di atas paha.

Bagi cucu Sidin, foto itu mempunyai arti penting dan bersejarah.

Maurit S Hassankhan/Sandew Hira memuat foto Sidin itu dalam buku Historische Database Van Suriname, Gegevens Over de Javaanse Immigranten (Data Sejarah Suriname, Data Imigrasi Orang Jawa) yaitu buku yang berisi data para imigran Jawa ke Suriname.

Buku yang terbit atas gagasan Amrit Consultancy dan Institut Riset Ilmu Sosial Universitas Suriname itu secara menakjubkan berhasil memuat lengkap data menyangkut 32.965 orang Jawa yang 114 tahun lalu menjadi pekerja dan bermigrasi ke Suriname.

Dalam rencana semula buku itu sebenarnya untuk memuat data imigran Hindustani ke Suriname, namun saat proyek berjalan muncul ide untuk memasukkan pula data jati diri orang-orang Jawa yang dikirim pemerintah Kolonial Belanda ke daerah jajahannya, Suriname, sejak 9 Agustus 1890 hingga 13 Desember 1939.

Pada periode itu terdapat 32.965 orang Jawa yang di kirim ke Suriname, suatu negara koloni kecil di Amerika Selatan.

Para pekerja asal Jawa itu pada 1890-1914 di berangkatkan dari Jawa dalam kelompok-kelompok kecil dari daerah pemberangkatan mereka dari Jakarta (Batavia) dan Semarang.

Di suriname mereka dipekerjakan di ladang dan pabrik perkebunan tebu, kopi, cokelat dan lainnya. Hanya pada angkatan ke 77 pada tahun 1904 mereka dipekerjakan dalam pembuatan jalan kereta api.

Selama perang Perang Dunia I para imigran Jawa itu juga ada yang dipekerjakan di tambang bauksit di Moengo, Suriname.

Dalam data yang tercantum pada buku itu dimuat nama imigran, nama orang tua, jenis kelamin, usia saat diberangkatkan, hubungan keluarga dengan pekerja lainnya, tinggi badan, agama (semua disebutkan Islam), tempat tinggal terakhir, tempat keberangkatan, tanggal tiba di Suriname, lembaga perekrut, perusahaan yang mempekerjakan, daerah tempat bekerja di Suriname, nomer kontrak dan keterangan perubahan jika ada.

Mereka dikontrak untuk bekerja selama lima tahun, tetapi kenyataannya sebagian besar dari mereka terpaksa bekerja seumur hidupnya.

Dalam buku itu disebutkan hingga pada tahun 1954 sekitar 8.684 (26 persen)imigran tersebut sudah dikembalikan ke kampung halaman masing-masing.

Mereka yang ingin tinggal menjadikan Suriname sebagai kampung halaman, tetapi disebutkan pula ada sebagian orang yang memilih menjadi warga negara Belanda ketika Suriname menjelang merdeka (1965) karena ingin mendapatkan tunjangan sosial.

Kisah Suwarto Mustaja, tokoh masyarakat Jawa Suriname, bisa menjadi contoh.

Suwarto salah seorang keturunan para imigran Jawa pada saat muda gigih berjuang bersama orang tua dan masyarakat Jawa lainnya untuk mendapatkan hak mereka agar bisa dikembalikan ke Indonesia, tetapi ketika pemerintah Belanda mengijinkan mereka pulang, ibunya justru menangis dan memilih untuk tetap tinggal di Suriname.

“Di sini kamu (Suwarto) lahir dan di sini aku akan tinggal,” kata Ibu Suwarto dengan linangan air mata.

Dengan berat hati Suwarto muda akhirnya memilih untuk tetap tinggal di Suriname, meskipun bapaknya mendesaknya agar kembali ke Indonesia.

Meski pahit hidup di perkebunan di Suriname, terpaksa mereka terima apa adanya.

Kini keturunan mereka tidak lagi bekerja di perkebunan milik perusahaan Belanda seperti orang tuanya karena perusahaan perkebunan Belanda sudah tutup atau bangkrut.

Sebagian kecil dari mereka yang mendapatkan ‘kebebasan’ itu beralih profesi menjadi pedagang dan ternyata meraih sukses, bahkan ada yang mampu mendapat pemasukan bersih US$20.000 per bulan seperti yang dialami Wilem Sugiono.

Tetapi, ada banyak pula bekas imigran dan keturunannya yang masih tetap berladang di tanah seluas 1,25 hektar dengan beragam tanaman.

Jenifer, ibu seorang anak relatif beruntung dibandingkan keturunan imigran Jawa lainnya.

Perempuan yang bersuamikan pria bernama Azis itu mengelola kafe kecil di samping hotel meiliknya.

“Saya hanya bisa sedikit berbahasa Jawa,” katanya dalam bahasa Inggris yang fasih.

Di samping bahasa Inggris, dia juga fasih berbahasa Belanda, sebagaimana sebagian besar orang keturunan Jawa lainnya.

Dengan memiliki hotel berbintang dua, cafe dan kompleks perbelanjaan dia terlihat hidup nyaman di Paramaribo, ibukota Suriname.

Paramaribo adalah kota kecil, dibandingkan kota di Indonesia, tetapi kota itu terlihat eksotik dengan gedung-gedung peninggalan Belanda yang memenuhi kota.

Tonggak hubungan

Kedubes RI di kota itu sejak 1980 hingga sekarang berusaha menjaga hubungan baik dengan Suriname, terutama dengan warga Jawa dan keturunannya yang kini berjumlah 74.760 (17,8%) dari 481.146 penduduk Suriname.

Tonggak hubungan baik itu terlihat pada pendirian Gedung Sono Budoyo pada 1990 yang mendapat bantuan dari Soeharto, Persiden RI pada masa itu.

Gedung disertai sebuah tugu yang dibangun pada tahun 1990 itu sekaligus untuk memperingati 100 tahun kedatangan orang Jawa di Suriname.

Pada tahun 2005, di suriname akan diadakan peringatan tahun ke-115 kedatangan orang Jawa di negara yang merdeka pada 25 November 1975 itu.

Pemerintah Indonesia dan Suriname melanjutkan tradisi bersahabat dengan mengadakan sejumlah pertemuan, diantaranya pertemuan Komisi Bersama Bilateral I RI-Suriname yang berlangsung di Paramaribo pada 03-05 April 2003.

Pada 22 November 2004 diadakan sidang lanjutan di Jogjakarta. Pada pertemuan kedua itu disepakati adanya sejumlah kegiatan diantaranya pelatihan di bidang otomotif bagi warga Suriname yang akan dilaksanakan di Indonesia pada 2005.

Indonesia juga akan mengundang pembicara dari Suriname untuk membahas peringatan 115 tahun imigrasi orang Jawa ke Suriname dan 100 tahun pelaksanaan transmigrasi di Indonesia.

Dalam pertemuan Direktur Pemukiman Kembali Ditjen Mobilitas Penduduk Depnakertrans Sugiarto Sumas dengan Menteri Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Suriname Keremchand Raghoebarshing dan Menteri Perburuhan, Pengembangan Teknologi dan Lingkungan Clifford Marica di Paramaribo terungkap keinginan kedua pihak untuk mengadakan lebih banyak kegiatan.

Diantaranya, pengiriman tenaga ahli dari Indonesia untuk melatih tenaga Suriname di berbagai bidang diantaranya pertanian, pariwisata, agribisnis, agroindustri dan pengelolaan hutan.

Suriname juga sangat berminat untuk mempelajari cara Indonesia mengembangkan daerah produktif baru untuk perkebunan atau pengembangan suatu wilayah.

Komisi bersama, sebenarnya sudah membahas berbagai bidang kerja sama kedua negara, seperti pertukaran pengalaman pembangunan nasional, meningkatkan perdagangan kedua negara, investasi, angkutan udara, turisme, kerja sama di bidang teknis, bantuan di bidang pelatihan, pendidikan, beasiswa non geloar, kerja sama di bidang komunikasi dan informasi, pencegahan kejahatan, pertahanan, dan sejumlah isu lainnya.

Kerinduan para imigran dan keturunannya akan budaya Jawa juga terungkap dalam pertemuan masyarakat keturunan imigran Jawa dengan Dubes RI Suparmin Sunjoyo dan Sugiarto Sumas di Distrik Wanica, dekat dari Paramaribo.

Sarmo, seorang warga keturunan Jawa pada kesempatan itu mendesak agar Indonesia segera megirim Guru Bahasa Jawa, Dalang, dan pengajar tari untuk mereka.

Dia juga mengharapkan Indonesia bisa mengirim pakar pertanian. Sementara keluarga imigran lainnya menagih janji pengiriman guru pencak silat.

Suparmin menjawabnya dengan simpati.

“Saya sudah bertemu dengan Sultan HB X, beliau menyangupi untuk mengirim guru bahasa Jawa, dalang dan guru tari. Jadi, saya sudah berusaha mewudjukan keinginan tersebut sebelum Pak Sarmo memintanya,” kata Suparmin lalu disambut tepuk tangan hadirin.

Mengenai, permintaan guru pencak silat, Dubes juga sudah membicarakannya dengan Prabowo, tokoh pencak silat Indonesia, sedangkan untuk penyediaan tenaga ahli pertanian, Suparmin akan membicarakannya dalam pertemuan lanjutan ketiga Komisi Bersama kedua negara dalam waktu dekat.

Interaksi Indonesia dan Suriname bisa tergambar pada antusiasme dan desakan Sarmo dan kawan-kawan akan peningkatan keterlibatan Indonesia dalam sendi-sendi kehidupan mereka.

“Indonesia adalah saudara kulo. Negara mbah kulo,” kata Sarmo.

Sarmo dan kawan-kawan memang “saudara” bagi orang Indonesia, meski berlainan kewarganegaraan.

(Sumber: selokartojaya.blogspot.com)